Depuis sa création il y a près d’un siècle, l’Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB) s’engage pour tous les céréaliers de France.

100 ans de détermination, de réalisme et de pragmatisme… Mais aussi d’audace, d’innovation et de vision pour répondre aux enjeux alimentaires, agronomiques, climatiques, environnementaux, économiques et sociétaux qui accompagnent la constante évolution du monde !

Pour les femmes et les hommes de l’AGPB, les défis céréaliers se conjuguent au passé, au présent et au futur... Et si nous les partagions ensemble à l’occasion d’un congrès au format inédit ? En 1924, des céréaliers pionniers se rassemblaient pour créer l’AGPB avec une conviction toujours vivace aujourd’hui. Dans l’adversité comme dans la réussite, l’agriculture est un cycle vivant et il faut garder le cap : celui de la confiance dans notre capacité à produire plus et à produire mieux.

Envol sur les territoires

En un siècle, et sur tous les territoires, les céréaliers français ont relevé nombre de défis pour répondre aux enjeux alimentaires, agronomiques, climatiques, environnementaux, économiques et sociétaux qui accompagnent la constante évolution du monde. À l'occasion de ces 100 ans d'engagement dédiés à la réussite des céréaliers français, et en amont du congrès du centenaire, le 28 mai à Paris, ces défis d'hier, d'aujourd'hui et de demain, sont partagés sur le terrain par celles et ceux qui en sont les acteurs.

Dans le rétroviseur : Un congrès à Nancy en 1990

À la tribune, au centre, le président de l’AGPB, Henri de Benoist, et le secrétaire général, Jean-Jacques Vorimore (2e à droite), accueillis par le président de la FDSEA 54, Bernard Mercier (3e à gauche). © Photo d'archives

Nancy recevait, pour la seconde fois de son histoire, le congrès de l’AGPB, alors présidé par Henri de Benoist, en juin 1990. Les céréaliers lorrains tenteront, une fois de plus, de faire admettre la notion de région intermédiaire. Ils préconisent des quantums, garantissant un certain niveau de prix, pour un volume donné de production ; complétés par une rémunération au cours mondial, pour le reste. Mais ces positions ne réussiront pas à s’imposer. Le ministre de l’Agriculture, Henri Nallet, annoncera aux congressistes, cette année-là, une réduction des taxes francofrançaises sur les céréales.

|

Dates clés des origines : • 1924 : Création en mai de l’AGPB par trois agriculteurs-ingénieurs agronomes. Un seul objectif dans un contexte économique (déjà) très critique pour les agriculteurs : se structurer pour défendre les intérêts d’une seule et même production, à commencer par un revenu digne. • 1932 : Dans un contexte de crise mondiale conjuguée à une surproduction et des acteurs de marché peu scrupuleux, les prix s’écroulent et favorisent les importations à moindre coût, face à des blés français surtaxés. Devant l’inaction de l’État, l’AGPB lance alors la résistance et engage la lutte pour que les producteurs ne vendent pas en dessous de leurs coûts de production. Cette "grève du blé" permet d’obtenir des aides d’urgence, mais surtout de défendre progressivement la création d’un nécessaire organisme régulateur. • 1936 : Le gouvernement du Front populaire accède enfin à la création de l’Office national interprofessionnel du blé (ONIB) sous la pression de l’AGPB. Pour la première fois, producteurs, coopératives, négociants, transformateurs, consommateurs et les administrations concernées sont réunis autour d’une même table. Établissement public à caractère interprofessionnel, l’Office du blé a pour but essentiel de garantir le paiement du prix taxé, tout en assurant aux utilisateurs un approvisionnement à prix acceptable. • 1940 : L’ONIB est placé sous tutelle du ministère de l’Agriculture et devient l’ONIC (Office national interprofessionnel des céréales). La France doit alors doit faire face aux prélèvements de ses productions par l’Allemagne nazie. l’AGPB, l’ONIC et les coopératives déploieront tout ce qui est en leur pouvoir pour soustraire un maximum de céréales à cette imposition forcée, en obtenant même l’interdiction les réquisitions directes. Néanmoins dans ces années sombres, l’AGPB est dissoute et ses dirigeants démissionnent de l’ONIC. Dans l’ombre, ils continuent toutefois à anticiper un renouveau céréalier basé sur le progrès technique. |

|

L'innovation et la vulgarisation • 1945 : À la faveur de la Libération, les libertés syndicales sont rendues. L’Agpb se reconstitue et impulse une dynamique de fond pour favoriser l’action collective et répondre au double défi du ravitaillement de la population et du revenu des céréaliers. Financement de l’innovation variétale et de la recherche, mécanisation, renforcement de la coopération, protection des plantes. L’Agpb oeuvre alors pour le partage, la vulgarisation des connaissances agronomiques et du progrès technique avec un dénominateur commun : la solidarité entre régions. Parallèlement, l’Agpb devient la première association spécialisée de la Fnsea qui vient d’être créée. • 1948 : Lancement des "Villages témoins de l’Agpb" : vulgariser, partager entre agriculteurs, et apprendre sur le terrain les dernières avancées techniques, agronomiques et culturales qui permettent d’améliorer rendements et revenu. Le succès est considérable et contribue au renouveau céréalier. Face à cette réussite collective : l’État français s’engage dans un effort majeur de développement agricole, en modifiant son dispositif de recherche et de «vulgarisation ». Toutefois, et malgré la création de l’Inra dès mai 1946, le manque de moyens empêche un transfert satisfaisant des acquis de la recherche vers les agriculteurs. • 1959 : Création de l’Institut technique des céréales et des fourrages (Itcf) : après la signature le traité de Rome en 1957, la France maintient de grandes ambitions pour l’agriculture. Par la publication d’un décret, elle accède enfin à la demande de l’Agpb en confiant la "vulgarisation agricole" à la profession : financement public, statut privé, c’est la naissance de l’Itcf. |

|

La mondialisation • Années 60 et 70 : Avec des échanges commerciaux qui se mondialisent, l’Agpb poursuit son combat de défense des prix pour les producteurs en pesant dans l’organisation des marchés : développement des exportations, garantie et élargissement des débouchés… Mais aussi la modernisation de la filière, défense de la production et du revenu céréalier au sein de l’Europe à l’aune de la Politique agricole commune (Pac) initiée en 1962, et du "Plan Mansholt" en 1968. L’Agpb accompagne ces actions par un déploiement d’outils de communication dédiés au terrain avec notamment la publication du bimensuel "Le Producteur agricole français" distribué à 120.000 exemplaires ! Parallèlement, l’Agpb contribue à la création d’Unigrains, établissement financier dédié au renforcement de l’amont et de l’aval, notamment à l’origine du fonds de solidarité entre céréaliers et éleveurs. • Années 80 et 90 : Dans un marché mondial en pleine ébullition et de plus en plus concurrentiel, l’Agpb prône une nécessaire adaptation aux réalités économiques : baisse des coûts de production, multiplication des débouchés, restauration de la compétitivité. Cela passe par un bras de fer mémorable auprès du gouvernement pour faire baisser les taxes sur le blé. Une bataille gagnée avec la suppression de la taxe Far (Fonds d’action rural) en 1988. En 1992, c’est la réforme de la Pac qui est au coeur de l’action de l’Agpb : la nouvelle Pac abaisse les prix européens en instituant un système de compensation découplé de la production. Une véritable révolution parfois mal comprise, mais rendue nécessaire par l’évolution des marchés et qui permet de retrouver de la compétitivité perdue. |

|

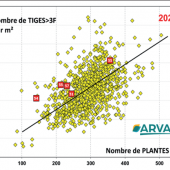

Cultiver le meilleur • 2002 : L’ITCF fusionne avec les autres instituts techniques des filières grandes cultures, et devient Arvalis. • 2010-2020 : l’AGPB poursuit son action pour tous les céréaliers de France : défense des moyens de production face à des politiques agricoles et environnementales déconnectées du terrain, mobilisation auprès des pouvoirs publics pour la création et le développement d’outils de gestion des risques climatiques et économiques : Dotation pour épargne de précaution, assurance multirisque climatique, etc… • 2025 : Congrès des 100 ans de l’AGPB à Paris : «Hier, aujourd’hui, demain : ensemble nous cultivons le meilleur». |